News & Aktuelles

Aktuelles

Aktuelles | El-Kothany, Helga | 07.10.2025

September-Stammtisch: Bauhistorie des Brackenheimer Schlosses

Ein Witwensitz ohne Witwen

Beim September-Stammtisch des Zabergäuvereins, dem ersten nach der Sommerpause, referierte der Archäologe Dr. Roland Gläser über die Bauhistorie des Brackenheimer Schlosses, das wieder einmal – durch den Umbau zum Hotel und der entstehenden Weinwelt in den riesigen Kellergewölben – einer Veränderung unterzogen wird.

Im Jahr 1380 wurde die Burg, wohl zurückgehend auf die Herren von Magenheim, zum ersten Mal erwähnt. Sie muss ziemlich klein gewesen sein klein, Dr. Gläser vergleicht sie mit der Burg Neipperg. Sie war damals als Witwensitz gedacht für Antonia Visconti, die Ehefrau von Graf Eberhard III, die die enorme Mitgift von 70000 Goldgulden mit in die Ehe brachte. Sollte ihr Ehemann vor ihr sterben, würde sie nach Brackenheim ziehen und die Einnahmen aus dem Zabergäu, aus Brackenheim und Bietigheim erhalten. Tatsächlich war sie wohl nie in Brackenheim.

1552 wurde die Burg um großen Teil abgerissen und auf dem Fundament von dem Baumeister Martin Berwart unter Herzog Christoph dreiflügelig mit West- und Ostflügel, verbunden durch einen Zwerchflügel, neu und deutlich größer wieder aufgebaut. Herzog Christoph kaufte dafür angrenzende Häuser auf. Dies bedeutet, dass die Bebauung der Stadt bis an das Areal der mittelalterlichen Burg heranreichte, diese also in die Verteidigungsanlagen der Stadt wie Stadtmauer und Graben einbezogen war, die Existenz eines Burggrabens an der Stelle des späteren Ostflügels des Schlosses zumindest fraglich ist. Durch archäologische Ausgrabungen in den letzten Jahren konnte z.B. im Bereich des Obertores Stadtgraben und Zwingermauer nachgewiesen werden. Das Aussehen der Stadtmauer lässt sich anhand mehrerer Stadtansichten aus dem 17. Jh. rekonstruieren. Für den Bau des Schlosses verwendete man offensichtlich viele Steine älterer Gebäude, wie unterschiedliche Steinformate und Materialien am Ostflügel zeigen. Auch Steine von der abgegangenen und im Zuge der Reformation abgebrochenen Kirche in Niederramsbach kamen zum Einsatz. Der Marstall des neu erbauten Schlosses wurde aus Platzgründen auf der anderen Seite der Obertorstraße angelegt.

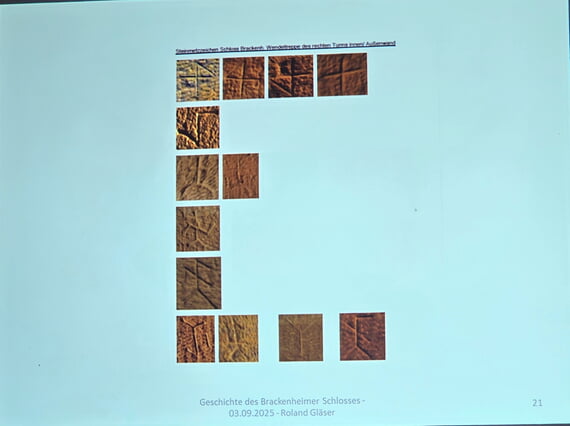

Steinmetzzeichen

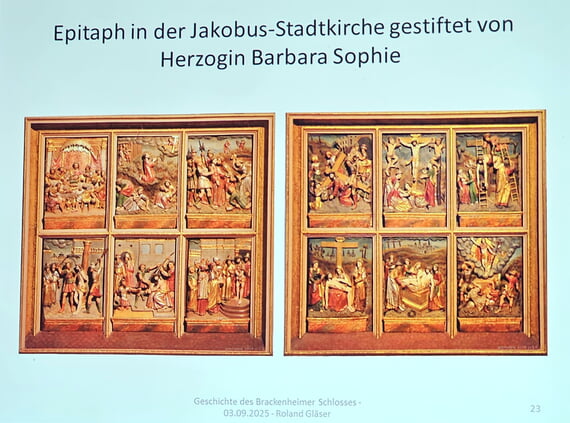

Auch die Herzogin Barbara Sophia v. Brandenburg, ebenfalls mit großer Mitgift und Ehefrau von Herzog Johann Friedrich, erhielt 1609 das Schloss als Witwensitz und ließ es aufwändig renovieren und umbauen. Es war die Zeit des Dreißigjährigen Krieges, den Brackenheim einigermaßen gut überstand – dank Barbara Sophias Baumaßnahmen und ihrer Bemühungen, ihre Einkünfte aus dem Ort zu sichern. Der Jakobuskirche spendete sie ein Epitaph. Gelebt hat sie jedoch in Brackenheim nie. Nach der Niederlage der Protestanten in der Schlacht von Nördlingen 1634 wich der herzögliche Hof nach Straßburg aus, wo Barbara Sophie auch starb.

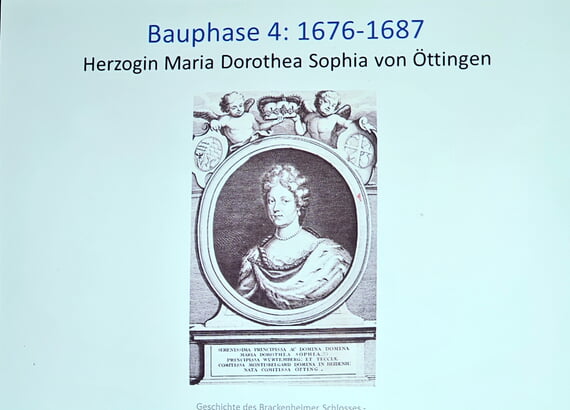

Als Herzog Eberhard III im Jahr 1656 Maria Dorothea Sophia von Öttingen heiratete, wurde auch ihr Schloss und Stadt als Witwensitz zugesprochen. Am 29.9.1670 geriet das Schloss in Brand und brannte bis zum 1.10. Nur der Ostflügel blieb einigermaßen intakt. Ob Brandstiftung die Ursache war, konnte nie bestätigt werden.

Laut damaligen Obervogt sollen sich 1000 bis 2000 Personen bei den Löscharbeiten eingefunden haben, manche zum Helfen, andere zum „Gaffen“ oder sogar, um die Arbeit zu behindern. Viele Kunstwerke seien damals gestohlen worden.

Der 1672 begonnene Wiederaufbau ging aus Geldmangel abschnittweise voran und dauerte bis 1685. Die Ostwand des Westflügels wurde komplett erneuert. Mehrere Steine tragen Steinmetzzeichen, was darauf hindeutet, dass auch hier Baumaterialien sekundär verwendet wurden.

Graf Eberhard III war mittlerweile 1674 verstorben. Seine sehr „durchsetzungsfreudige“ Witwe zog ins Stadtschloss in Kirchheim u. Teck, wo es ihr sehr gut gefiel – und worüber man in Stuttgart sehr froh war. An die Ausstattung im Brackenheimer Schloss stellte sie hohe Ansprüche. Allein die Malerarbeiten von 1684 beliefen sich auf 20000 Gulden. Neues Mobiliar musste angeschafft werden, z.B. 78 neue Sessel. Auch mit dem bisherigen Bauplan war sie nicht einverstanden, wie sie 1676 in einem Brief an den Baumeister schrieb. Ihr Wunsch: 16 große Zimmer für sich, Fliesen im Flur, einen Altan zum Innenhof und darauf aufgestockt weitere 18 Zimmer, eine Apotheke mit Laboratorium, ein neuer Pferdestall für 48 Pferde, Tapeten, neue Holzfußböden und zum Schluss noch eine Privatkapelle, die heutige Kleinkunstbühne. Zusätzlich wurde die Wasserversorgung des Schlosses erneuert, die dann überwiegend durch eine Holzdeichelleitung aus Haberschlacht sichergestellt wurde. Der Stadtgraben wurde im Bereich des Schlosses aufgefüllt und zur Gartenanlage umgenutzt.

Sie zog es vor, zunächst in Kirchheim u. Teck zu bleiben und starb, ohne ihren Wohnsitz in Brackenheim genommen zu haben.