News & Aktuelles

Aktuelles (Archiv)

Dieser Artikel befindet sich im Archiv!

Aktuelles | El-Kothany, Helga | 09.08.2025 – 07.12.2025

Juni-Stammtisch: Das kurze Leben des Soldaten Wilhelm Durst

Für den Vortrag des Juni-Stammtischs, den letzten vor der Sommerpause des Zabergäuvereins, der 40 Gäste in die „Weinsteige“ nach Güglingen lockt, liegen für Agnes und Werner Durst viele Jahre Arbeit.

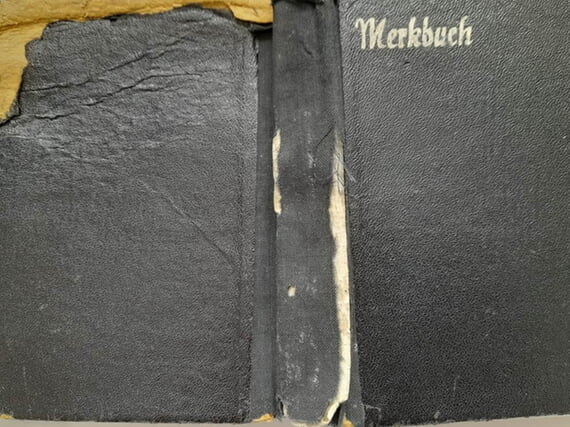

Rund 500 Briefe, die meisten in Sütterlinschrift, wurden chronologisch geordnet, nach Adressaten sortiert, Bilder und ein Merkbuch gesichtet, Exzerpte transkribiert und schließlich alles zu einem Vortrag zusammengefasst: „Wenn nur der Krieg zu Ende ginge!“ Das kurze Leben des Soldaten Wilhelm Durst.

In seinem Vortrag zeichnet Werner Durst das kurze Leben eines lebenslustigen jungen Mannes nach, 1922 in Pfaffenhofen geboren und bereits 1944 in Russland schwer verwundet und vermisst. Ein junger Schreiner, der kurz nach seiner Lehrzeit zum militärischen Training eingezogen, im Januar 1942 zu seinem ersten Einsatz an die Ostfront geschickt wird und sich von April bis Juni auf dem Vormarsch nach Stalingrad befindet.

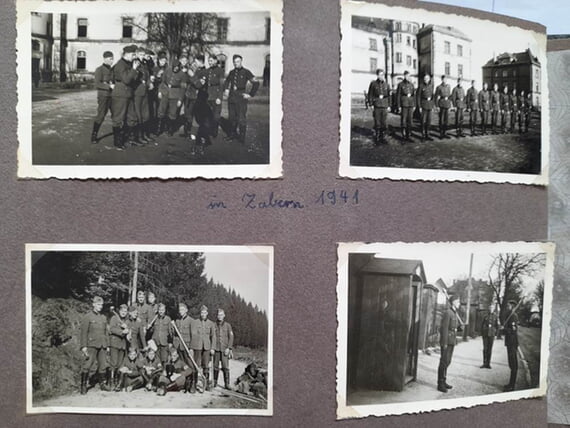

Reichsarbeitsdienst 1941 in Zabern/Straßburg

Wilhelm ist nicht nur eine Frohnatur und ein Genießer, der in seinen Briefen vom hervorragenden Essen seiner Mutter Karoline Durst geb. Sommer schwärmt, sondern offensichtlich auch ein „Glückspilz“. Nach kurzem Einsatz erleidet er eine Marschfraktur, kann nicht mehr gehen und wird zur Genesung ins Lazarett nach Saarburg geschickt. Dort und im späteren Heimaturlaub lässt er es sich gutgehen, hilft in der Schreinerei und in der Lese, verbringt die Abende in der „Traube“ und hat bis zu seinem nächsten Einsatz Dienst in einer Genesungskompanie in München. Für ihn eine schöne Zeit mit viel Unterhaltung und ausgiebigen Kinobesuchen, wie er in seinen vielen Briefen der Familie mitteilt. Und er erhält auch viele Briefe und Päckchen von zu Hause.

Per Bahn und Vormarsch geht es erneut an die Front, in die Ostukraine, wo er durch einen Steckschuss verwundet wird.

Diesmal kommt er zur Behandlung von Januar bis Juni 1943 nach Goisern im Salzkammergut, ins „Paradies“, wie er es empfindet und wo ihn sogar seine Eltern besuchen.

Doch das Glück ist nicht von Dauer. Im Oktober geht es zum dritten Einsatz per Bahn nach Südrussland, wo ihn ein Stellungskrieg erwartet. An einen Urlaub ist nun nicht mehr zu denken. Viele Kameraden sind bereits gefallen und er hört von schlimmen Vorfällen.

Noch ist die Versorgung ausreichend, und auch die Päckchen von zu Hause mit den erlaubten 1000 Gramm Inhalt kommen noch an, aber es ist kalt. „Ich spüre bald nicht mehr, ob ich noch Füße habe.“

Kurz vor Weihnachten erfolgt die Fahrt an ein neues Ziel, wo zwei Tage zuvor noch die Russen sind. Von daheim kommen Briefe und Päckchen, von den Eltern, von seiner Freundin Fanny.

Am 24.12.1943 bricht die Kompanie auf zu einem Infanterieeinsatz. Die Italiener ziehen sich bereits zurück. Russische Panzer sind durchgebrochen. Wilhelm liegt im Schützengraben, 400 Meter vom Feind entfernt. Bomben und Tiefflieger gehen über ihn hinweg. Viele werden durch Granaten verwundet. Er denkt an seine Familie unterm Weihnachtsbaum.

Neben seiner Kompanie schlägt eine Bombe ein. „Es ist ein Wunder, dass wir noch am Leben sind“, schreibt er später nach Hause.

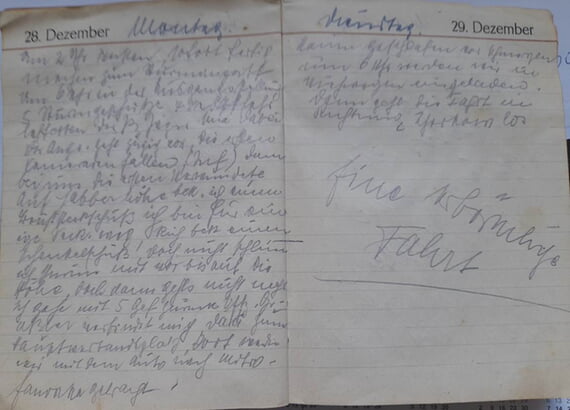

Im Sturmangriff am 28.Dezember fallen die ersten Kameraden. Er selbst erleidet einen Bruststeckschuss und wird in ein provisorisches Lazarett am Hauptverbandsplatz gebracht.

Einen Tag später geht es in einem Viehwagen weiter zu einem Feldlazarett in Richtung Charkiw. Als letzten Satz in seinem Merkbuch schreibt er: „Eine erbärmliche Fahrt!“

Das Fieber hält ihn nicht vom Briefeschreiben ab. Er lobt die gute Verpflegung und den „fabelhaften Arzt“.

Die letzten Monate seines Lebens bis zur Gefangennahme verbringt er in der Schreibstube, danach beim Stellungsbau und bei Schreinerarbeiten. Ein Heimaturlaub, den er sich immer wieder wünscht, ist 1944 nicht mehr möglich. Sein letzter Brief trägt das Datum 15.8.1944.

Immer wieder gibt er die Briefe Kameraden, die auf Heimaturlaub fahren, an die Eltern mit.

Viel über den Krieg, gar kritische Kommentare, sucht man in seinen Briefen vergeblich. Auch nie den Aufenthaltsort an der Front. Schließlich wird die Feldpost kontrolliert. Seinem besten Freund Richard, um den er sich sorgt, während es ihm im Lazarett gut geht, wünscht er, dass er der „Hölle” entkommen möge.

Alle Briefe enden mit „Auf Wiedersehen” – ein Wunsch, der sich nicht erfüllen sollte.

Lust auf Krieg hat Wilhelm zwar nicht, ist aber zu Beginn siegessicher. Russland sei schmutzig, zurückgeblieben, schreibt er, ohne je schlecht über die Menschen zu sprechen. Er ist hin- und hergerissen, möchte die „Horden bekämpfen”, spricht aber auch von „traurigen Gestalten”.

Seine Familie sucht Halt im Glauben. In ihren Briefen zitiert die Mutter Bibelstellen.

Was nach der Gefangennahme passiert, weiß man nicht. Sein Vater und seine Schwester Doris haben 1953 den Suchdienst des DRK eingeschaltet. Sie erfahren nur, dass er in russische Gefangenschaft geraten ist.

2022 haben auch Agnes und Werner Durst die Nachfrage aufgenommen. Doch es gibt keine neuen Daten aus Moskau. Auch über die Kriegsgräberfürsorge erreicht man nichts.

Über einen Briefwechsel mit einem Rumänen, der Wilhelm kannte, erhält die Familie das Merkbuch.

Durch die Briefe und Bilder bleibt der Nachwelt ein kurzer Teil von Wilhelms Leben erhalten.

Er selbst bleibt verschollen.